沖縄の又吉コーヒー園とオンラインイベントを開催☕️

こんにちは!探究教室ESTEMの阿部(ボブ)と田口(グッチ)です。

先月まで開講していた「歴史を紐解くティータイム」授業に合わせ、2月23日(日)にコーヒーについて学ぶオンラインイベントを開催しました☕️

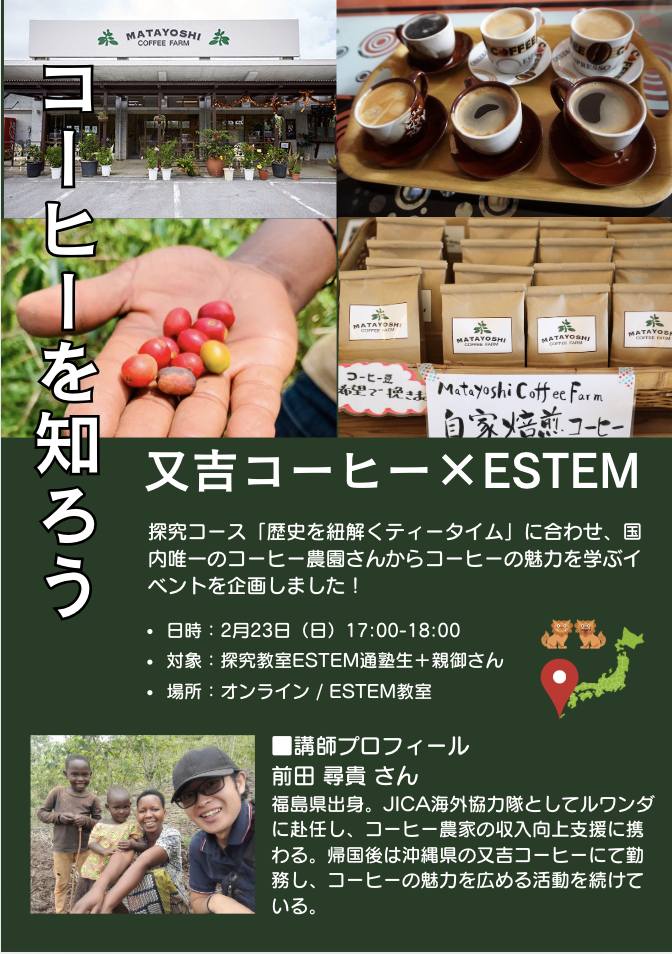

連携先は沖縄県!国内唯一のコーヒー農園である「又吉コーヒー園」の前田尋貴さんにお話を伺いしました。

イベントにはESTEM通塾生・保護者様あわせて約20名が参加。「農園のオンラインツアーが楽しかった」「コーヒーの歴史を深く知れた」「海外のコーヒーが安い理由に衝撃を受けた」などたくさんのコメントをいただきました。

今回の記事では、イベントで通塾生がした質問に前田さんが答えてくださった内容を一部ご紹介いたします!

Q1.又吉コーヒー園ってどんなところ?

又吉コーヒー園は、沖縄県国頭郡東村に位置し、コーヒーの栽培から収穫、焙煎体験までを提供する観光学習農園です。広大な敷地内では、コーヒーやマンゴーの栽培が行われており、見学も可能です。11月から4月にかけてコーヒーの収穫、通年で焙煎体験を実施しており、参加者は収穫したコーヒーの実が一杯のコーヒーになるまでの全工程を学ぶことができます。

また、カフェでは自家焙煎のコーヒーや沖縄スイーツを楽しむことができ、宿泊施設やキャンプ場も併設されています。さらに、2020年1月からはジップラインやバギーライドツアーなどのアクティビティも導入され、やんばるの自然を満喫できる施設となっています。詳しくは、又吉コーヒー園のHP・動画をご覧ください! 。

。

Q2.コーヒーは子どもが飲んでも問題ないの?

適切な摂取量の判断がポイントだと思います。私は医師ではないので個人的な見解になってしまいますが、適度な摂取量であれば、コーヒー自体はお子さんが飲んでも健康に良いものです。もちろん子ども・大人に関わらず、飲み過ぎるとカフェインの影響があります。

ただし、大人に比べて子どもは体の容量が小さいため、少量飲む程度にしておくことが望ましいです。子どもの味覚は大人に比べて敏感であり、苦みなどを強く感じるようです。コーヒーや紅茶に砂糖を多くいれるお子さんが多いのはこれが原因かもしれません。

お子さんへのカフェインの影響を心配される方には、デカフェ(カフェインレス)コーヒーもおすすめしています。

最近で言うとストーリーラインという会社さんが、東北大学 大学院 工学研究科の渡邉教授と共同で開発しているデカフェの取り組みが面白いです。同じ東北ですし、ぜひチェックみてください!

Q3.日本人がコーヒーを飲むようになったのはいつ頃?

コーヒーは大航海時代にイギリスからオランダに伝わり、オランダから世界中に広まっていきました。

日本に伝わってきたのは1800年4月9日です。戊辰戦争が起きた頃に、榎本武明という人がオランダからコーヒーの苗を発注したのが始まりです。このコーヒーの苗は、沖縄県那覇市に到着しました。

Q4.コーヒーの実は何色?

コーヒーチェリーを見たことがありますか?皮は何色でしょうか。赤色?黄色?正解は両方です。

完熟すると糖度が20%くらい。スイカの糖度が12%、マンゴーが15%くらいなのですごく甘いです!ブラジルから来た品種で、木の背丈は1.5-2mくらいあります。

又吉農園は昔バラ園でしたし、現在ではコーヒーの実以外にもたくさんの果物を育てていますよ。

Q5.2種類のコーヒーの実は、何が違うの?

まず味わいが違います。赤い実は、赤いチェリーのようにフルーティな味がでやすいです。

黄色の実は、まろやかで酸味が少なめなナッツ系の味がでやすいです。2つ混ぜても美味しいですし、単品でも違いがあっても美味しいです。

次に収穫の際の作業効率があげられます。

コーヒーの実=赤いというイメージは一般的に強いのですが、それは赤い実の方が収穫時の作業効率が良いからだと個人的には考えています。

赤い味は腐るまでの期間が長く、熟しても枝に残ってくれているので収穫がしやすいです。

一方黄色の実は比較的早めに腐ってしまうので、すぐ地面に落ちてしまう。だから作業効率としては悪いと言えるのです。

Q6. 沖縄のコーヒーは海外のコーヒーよりも高い?

現在のところ、海外からの輸入品に比べると価格は安くはないです。しかし私たちは、国内でコーヒーを栽培することの価値は、現状の価格だけではないと考えています。と言うのも、コーヒーの価格はこれからどんどん上がっていくと予想されています。

原因の1つは地球温暖化です。2025年問題とも言われていますが、コーヒーの産地が縮小していくことはまず間違いないと言われています。2つ目は、中国やその他アジア諸国によるコーヒーの買付の増加です。諸外国の買付にまけ、将来的に日本に入ってくる品質の良い外国産のコーヒーは少なくなっていくと思います。

つまり将来的には、国産のコーヒーが外国産のコーヒーよりも安くなることが十分あり得るのです。

Q7.東北出身の前田さんが、どうして沖縄のコーヒー農園で働いているの?

昔はコーヒーに特別な関心はなかったのですが、JICA海外協力隊としてルワンダに赴任し、現地のコーヒー農家の収入向上支援に携わったことをきっかけに、コーヒーへの関心が高まりました。

任期が終わって帰国後の進路を考える中で、最後に心に残ったのがコーヒーでした。ルワンダ時代の協力隊仲間の紹介で又吉コーヒー園に就職したのです。

現在は現地での仕事を続けながら、今年度から大学院に進学し、コーヒーに関する研究を進めています。

Q8.ルワンダの人は、やっぱりよくコーヒーを飲むの?

コーヒーの産地として有名なルワンダですが、現地の人はほとんどコーヒーを飲みません。コーヒーが美味しいということを知らない人もたくさんいます。残念ながらコーヒーは現地の人にとって、「お金になるから作って、海外に輸出しているもの」なのです。

私がJICA海外協力隊としてルワンダに赴任していた頃は、コーヒーの価値を現地の人に伝える活動も行っていました。砂糖を入れずに美味しいコーヒーを自分たちが作っているというのは、生産者にとって大きなモチベーションになります。

前田さんにはまだまだ沢山のことを教えていただきましたが、今回の記事はここまで!

もっとコーヒーについて深く知りたい方は、ぜひ又吉コーヒー園に遊びに行ってみてください。カフェや宿泊施設もあります!

立地的には、今年7月に開園するジャングリアや沖縄美ら海水族館から近い距離ですので、観光プランに組み込んでみるのもおすすめです。実際のコーヒー栽培を見学したい方は、11月から3月がベストシーズンです。

前田さん、今回はESTEMの子どもたちのためにお時間をいただき、誠にありがとうございました!